胡琨:德国鲁尔区结构转型及启示

简介

自20世纪六七十年代起,大量拥有诸多有利要素的传统工业地区陆续陷入发展困境而不能自拔,从经济发动机沦为被标以“老工业区”的问题地区,这也导致老工业区转型迅速成为一个全球化现象。老工业区转型既有成功案例,也有失败典型,本文所聚焦的德国鲁尔区则二者兼具。本文重点依据法国调节学派的危机理论和路径依赖理论,分析作为传统工业地区的德国鲁尔区的两种转型战略:在20世纪60年代末至80年代中后期之间,尽管有大量创新和政策调整,但由于路径依赖所导致的功能锁定、政治锁定和智识锁定,这一时期的转型很大程度上是失败的。此后,考虑到单一的结构政策无法兼顾各区域的不同条件,鲁尔区引入“地区化”作为自身转型的核心政策,一方面引入“地区”作为结构转型的重要行为主体,替代日益没落的煤钢复合体企业,实现鲁尔区的协调机制从以煤钢复合体为主体的垂直一体化向以区域为核心的水平一体化的转向;另一方面则借助结构政策,充分调动区域内部各个行为主体的积极性,推动区域创新体系的建设,建立与完善新增长结构中的各类要素。基于对鲁尔区结构转型的相关政策和理念的系统梳理与评估,本文尝试从经济的空间结构视角拓展学界对世界经济格局变化的理解,同时也为我国老工业基地的转型提供相应参考。

正文

20世纪六七十年代以降,许多拥有人口稠密、产业聚集、基础设施完备、交通便利等诸多有利要素的传统工业地区[1]陆续陷入发展困境而不能自拔,从经济发动机沦为被标以“老工业区”的问题区域,世界经济的空间结构也因此产生深刻变化。[2]

德国鲁尔区(Ruhrgebiet)位于德国北莱茵—威斯特法伦州(NRW)中部,由11个县级市(Kreisfreie Stadt)和4个县(Kreis)组成,面积4,435平方公里,人口515万。[3]该地区富含石煤,因而在19世纪初以来的一系列有利因素[4]推动下,逐渐形成了以煤炭开采和钢铁生产为基础,囊括煤炭、钢铁、煤化工、机械和能源等产业的“煤钢复合体”,在德国近现代工业化和战后重建中发挥了举足轻重的作用。20世纪50年代末,鲁尔区以占联邦德国8%的人口贡献着约13%的国内生产总值。[5]

然而,随着石煤逐渐被廉价石油所替代,鲁尔区的煤炭开采业逐渐陷入困境,石煤开采量和就业人数于1956年和1957年分别达到峰值后持续下滑,大量矿井关闭。而20世纪70年代中期,来自新兴国家和日本的竞争以及新材料的出现,又给鲁尔区的钢铁生产行业带来巨大挑战。作为当地石煤的主要需求方,钢铁行业的危机又反过来令采煤业处境进一步恶化。整个煤钢产业陷入危机。而作为煤钢复合体,鲁尔区几乎所有产业都和煤钢产业有或多或少的关联,其他产业发展则明显不足,因此,煤钢产业的危机最终引发了整个区域的衰退。[6]

鲁尔区从危机甫现,就不断致力于推动本地区经济结构转型加以应对;这一努力令世人瞩目。作为一个传统工业地区,鲁尔区为何会陷入危机?如何转型?以及转型是否成功?理清这些问题,不仅有助于理解当下世界经济格局的变化,对于我国同样面临结构转型压力的老工业基地未来发展也有着重要借鉴意义。

一、社会与制度视角下的分析范式

(一)传统的产业视角

区域的兴起与衰退有赖于其内部产业的发展。“长波理论”认为,自工业革命至今,西方工业国家共经历了五次技术创新引发的长波[7],每一次长波运行引起的产业结构转型都会改变经济活动的空间分布结构。曾经的产业中心,因其区位要素[8]与“新长波”不匹配而陷入衰退;与此同时,曾经的落后区域却在新兴产业支撑下日渐繁荣,直至下一次“长波”的到来。[9]与宏观经济学视野的长波理论相对应的是源于微观经济学视角的“产品生命周期理论”,其基本观点是:每种产品都有一定的寿命并会经历一个生命周期,处于生命周期早期的产品,会给企业带来利润,而生产处于生命周期晚期产品的企业,则会亏损。产品生命周期无疑也会对经济活动的空间分布结构产生极大影响。[10]

这两个理论有一个共同特点,就是判定区域发展的路径为动态的和周期性的,具体说,就是拥有“新”产业或者生产“年轻”产品的区域将会兴起,而被“老”产业或者“老”产品所塑造的区域自然就会逐渐衰落,传统工业地区无疑属于后者。与之类似的理论还有“增长极理论”以及“长期工业发展路径理论”(das Konzept der langfristigen industriellen Wachstumspfade)等。[11]这种动态—周期性的视角无疑精确地把握了西方传统工业地区兴衰的基本表象。

然而,这些理论却无法解释,为何新产业或新产品没有能够出现在传统工业地区,从而带动这些区域的再次兴起。新产业或新产品的出现,与包括原始创新和创新扩散在内的创新有着密不可分的关系。因此,区域发展的兴衰,取决于其创新能力的强弱。近年来新经济地理学(New Economic Geography)的理论分析[12]和地区产业集群(Cluster)的实证研究[13]都表明,创新需要各类行为主体的相互合作与竞争,因此,产业空间集聚有利于创新的发生和扩散。就此而言,交通便利、产业集聚且基础雄厚的鲁尔区理应不乏创新活动,却仍然陷入危机。显然,产业的视角无法给出令人完全满意的答案,鲁尔区的衰退有其深刻的社会背景。[14]

(二)社会与制度的视角

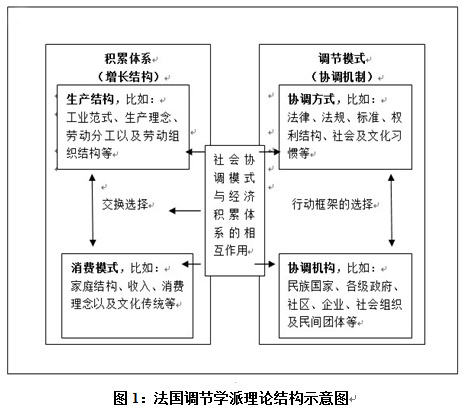

20世纪70年代,福特式资本主义的重重危机催生了“法国调节学派”(Régulation School),这一学说与结构主义马克思主义理论有千丝万缕的关联,主张考察经济现象必须要从社会生产与社会形态的关系入手,但对“经济基础决定上层建筑”的论断则有所保留,而认为各种经济行为都是在密集的社会关系和政治规定的网络框架中进行的,是社会各个行为主体相互“协调”的结果,某种“(经济)积累体系”(accumulation regime)对应某种特定的“(社会)调节模式”(mode of regulation),且两者是相互影响的关系。[15]当积累体系与调节模式相互匹配并能维持一段相当长时期的经济发展时,由积累体系与调节模式及其相互关系构成的复合体便被称为“发展模式”(model of development)(图1)。而当这种匹配被打破时,就会引发各类社会行动主体新一轮的全面相互协调,调节模式的改变影响积累体系,而积累体系的相应调整又反过来影响调节模式,如此一个双向循环相互影响的过程,直至新的发展模式确立。而在旧的发展模式难以为继、新的发展模式又尚未建立之前,社会经济就会出现危机。而打破原先发展模式的可能是外部事件,比如战争、自然灾害、竞争以及能源危机等,亦有可能是此种发展模式自我发展的结果。[16]

资料来源:H.Bathelt,“Die Bedeutung der Regulationstheorie in der Wirtschaftsgeographischen Forschung”。

调节学派的最大贡献在于不孤立地研究经济增长及其危机,而是把它放在整个经济、技术、政治及社会的背景下来考察。[17]它对二战后西方社会从福特主义向后福特主义的转型进行了鞭辟入里的分析,也对经济学、社会学、地理学以及人类学等社会科学门类产生了深刻的影响。其对危机产生机制的论述,无疑为我们考察以鲁尔区为代表的传统工业地区的衰退提供了令人振奋的视角,那么,是什么因素阻碍新的发展模式建立起来呢?

在区域发展研究中,利用交易成本理论分析区域内不同行动主体间关系发现,各个行动主体之间一方面有相互间可确定的交易关系,另一方面还存在大量非正式、不可货币化及不确定的网络关系[18],这种网络关系被新制度经济学归入“制度”(institution)的范畴。具体来说,制度是特定空间中各个行为主体行动所指向的、相对稳定的规范性关系模式与行为规则;它既包括正式制度,即人们有意识创造出来并通过国家等组织正式确立的成文规则,如法律与正式合约等;也包括非正式制度,即对人行为的不成文约束,如行事准则、行为规范和惯例等。[19]在调节学派理论的视角下,制度存在于发展模式内部的方方面面,是影响区域发展的关键因素,其表现形式不仅包括属于增长结构的产业结构、土地利用模式、投资结构、劳动力的技能与经验、企业的组织结构和基础设施等,还包括协调机制的政治治理模式、行为主体的思想行为模式和行为主体间的各类关系架构等。一种发展模式在一个区域一旦确立,其制度发展便会被纳入一个自我强化的路径依赖进程。这个进程一方面导致制度最大限度地适应此种发展模式,致力于实现在该发展模式下的最高效率;另一方面,它也意味着旧的发展模式面临各种冲击而走向末路,区域经济社会面临转型压力时,此种制度很难被其他制度所取代,产生某种锁定效应(lock-in),导致新的发展模式迟迟难以形成,传统工业地区发展便会陷入困境(图2)。[20]

资料来源:Nelson and Winter,An Evolutionary Theory of Economic Change,pp.33-39。

简而言之,在传统工业地区,在路径依赖影响下,制度对现有发展模式的适应(adaptation),将会导致其失去面对新挑战时的适应能力(adaptability),从而陷入衰退,鲁尔区结构转型所面临的困境正是源于此。[21]

二、路径依赖下鲁尔区的结构转型:1968—1987年

长期的煤钢复合体发展,使得当地各类行为主体从功能(functional)、智识(cognitive)和政治(political)上都被整合进以煤钢复合体为核心的垂直一体化(Vertikale Integration)生产链条,整个区域的增长结构和协调机制(即发展模式)因此也被这一制度所锁定。

制度的路径依赖,早在转型压力显现之初就深刻地影响着鲁尔区的发展。当第一个石煤矿井于20世纪50年代末关闭时,思想行为模式及世界观高度同质化——确切地说是“煤钢化”——的当地行为主体,无论是普通工人还是政治精英,受煤钢复合体长期繁荣印象的影响,在相当长一段时间内认为衰退是周期性的,坚信下一轮繁荣将会自动到来,并因此在整个20世纪60年代仍大量招募外籍劳工,以应对将来可能出现的劳动力短缺。在这种智识锁定下,鲁尔区对即将到来的结构性危机毫无察觉,未能及时采取适当的应对措施,因而错过了主动转型的有利机会,第一个结构转型政策直到石煤危机爆发近十年后才出台。[22]

1967年,“煤矿区新工业化计划”(Plan der Neuindustrialisierung der Kohlenreviere)出台,因占据鲁尔区绝大部分土地的大型企业受制于智识型锁定,将危机定义为周期性而不是结构性的,并且认为新工业计划将会与其争夺有限的生产要素,因此采取抵制态度,尽管土地大量闲置却拒绝向新产业提供土地,导致这一计划胎死腹中。[23]鉴于此,北威州政府于1968年推出“鲁尔发展计划(1968—1973年)”(Entwicklungsprogramm Ruhr 1968–1973),目标是通过交通、聚落、再教育、高等教育和休闲等基础设施的改善,引导土地、资本和劳动力等要素向非煤钢相关产业流动,推动产业结构转型。[24]在此基础之上,北威州1979年又发布“鲁尔行动计划(1980—1984年)”(Aktionsprogramm Ruhr 1980–1984),重点促进本区域有优势的新兴产业创新,如节能、环保与远程供热技术等,并为解决新产业用地瓶颈问题成立“鲁尔土地基金”和“州发展协会”(LEG)。[25]

在这一时期,面对经济大环境变迁的挑战,鲁尔区所属的北威州政府尽管已有所回应,但鲁尔区缺乏一个统一的地区政府,各个县、市在行政区划上分别被划入明斯特(Münster)、安斯贝格(Arnsberg)与杜塞尔多夫(Düsseldorf)等三个专区(Regierungsbezirke),相关政策需要在鲁尔区得到落实,无法不与当地形形色色的各类行为主体特别是占据绝对话语权的煤钢复合体协调,以提高政策的接受度;但整个区域的发展模式已被以煤钢产业为核心的垂直一体化所塑造,在制度路径依赖的影响下,功能、智识和政治三个方面的锁定导致相关转型政策目标无法得到充分实现。[26]

所谓功能锁定,是指当地占主导地位的煤钢复合体大型企业与其中小供应商企业之间紧密而长期的合作,导致这些中小企业因为较低的交易成本而被整合进以大型企业为主导的煤钢复合体产业的垂直化产业链中。功能性锁定一方面侵蚀中小企业自主创新与开拓适应新市场的能力,另一方面使得企业与区域的生产要素配置都仍然向煤钢复合体倾斜。当新一波产业浪潮来临时,区域内各类生产要素则无法及时退出并重新配置,导致产业结构转型举步维艰。值得一提的是,当地中小供应商始终不乏研发活动和创新尝试,但由于此种功能性的锁定,研发活动缺乏跨界性,主要在煤钢复合体的框架内进行,例如,至20世纪80年代,在为煤炭工业提供机械设备的企业中,仍然有近六成是在与主要客户进行紧密合作的基础上开发新产品,甚至有三成以上只根据最大客户的需求进行研发,只有不到一成进行自主研发。而与此相对的是,在其他类型的机械设备制造企业中,超过六成企业的研发活动取决于对市场环境的评估和本企业研发部门的意愿,而且合作伙伴相当多元。[27]

而政治锁定更加剧了生产要素重新配置的难度。所谓政治性锁定,即在煤钢复合体产生与发展的过程中,鲁尔区内各级政府机关及政治人物与煤钢复合体管理层及工会等会形成关系密切的利益结合体,他们在转型过程中,会利用各种政策工具来阻止各类生产要素退出煤钢复合体,以维护传统的利益关联。例如要求当地电力企业与煤炭企业签订购销合同,限制石油与煤炭进口,以确保本地石煤市场。此外,尽管州政府极力推动新兴产业落户,但地方政府基于与主导产业千丝万缕的关联,亦不愿采取相应的措施为新兴产业提供其所缺乏的土地资源,导致大量的新兴产业企业在德国南部落户。同时,这种关联也导致大量的政府资金继续流入煤钢复合体,而在兴起初期急需资金支持的新兴产业及其企业在当地得不到应有的扶持。[28]

而在智识锁定下,煤钢复合体已习惯于通过煤钢产业的合理化与现代化来应对出现的危机,而缺乏跨产业的视角,尤其是在石油危机爆发后,当地企业一度认定石煤的春天再次到来,从而再次加大了对煤钢及其相关产业的投入。因而,这一时期研发与创新活动在鲁尔区并不鲜见,但主要集中于煤钢复合体内部,数控机床(CNC)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助质量管理(CAQ)、柔性制造系统(FMS)和通用信息模型(CIM)等新技术与理念最早被应用于煤钢及其相关行业,这导致有限的创新资源绝大部分继续流入煤钢复合体,新兴行业发展在当地受到压制。[29]

因此,大量的资源要素始终在煤钢复合体内部流动,研发与创新活动尽管被重视与促进,却仍集中于煤钢及其相关产业领域,不但使区域内新兴产业的创新及其发展受到严重制约,而且加剧了旧发展模式的锁定,结构转型步履蹒跚,以煤钢复合体为基础形成的旧发展模式仍然占据主导地位。随着新一波产业浪潮的兴起,煤钢复合体的结构性危机在20世纪80年代最终完全爆发,旧的发展模式难以为继,新发展模式的确立遥遥无期,被其所塑造的鲁尔区也不可避免地陷入危机。1970年,鲁尔区的失业率与北威州和联邦水平基本持平,但到1987年,在人口不断外流的背景下,鲁尔区失业率高达15.2%,而北威州与联邦同期则仅为10.8%和8.4%。[30]而国内生产总值占北威州的比例也从繁荣时期的40%以上下滑至80年代以后的25%左右,[31]煤钢产业受危机冲击最大。1987年,采煤业就业人数从1957年的56万人骤降至15.7万人,而1976年至1987年,金属制造与加工行业从业者数量则从14.3万剧减为8.3万,煤钢产业就业人数占当地第二产业的比重从1957年的近70%下降至1987年的约40%。[32]

显然这一时期鲁尔区的结构转型并不成功。问题很大程度上在于其严重的路径依赖,导致了功能、政治和智识上的严重锁定效应,诸多创新仍局限于传统的煤钢复合体框架内。要破解这一难题,只有跳出传统结构政策的桎梏,思考在旧发展模式(特别是垂直一体化)逐渐瓦解的背景下,如何通过各类创新确立新的发展模式,从而实现区域的复兴。

三、结构政策的地区化与转型成效初显:1987年—

一方面,上一时期鲁尔区的结构政策之所以并没有取得预期的效果,最关键因素即统一的地方政府在鲁尔区缺失,结构政策只能由州政府部门制定而缺乏在当地落实的支点,结构政策最终无异于隔靴搔痒;另一方面,结构性危机的深化导致煤钢产业不断萎缩,而非煤钢产业比重逐渐上升,旧发展模式有土崩瓦解的趋势[33],面对这些情况,如何通过切实可行的结构政策在鲁尔区确立新的发展模式,成为结构政策的主要关怀。

在此背景下,“地区化”(Regionalisierung)逐渐成为各方共识,因为单一的结构政策无法兼顾各个区域的不同条件,进而给出有针对性的政策方案。同时,区域的可持续发展关键取决于其自身创新能力的强弱。因而,地区化包含两方面涵义,即一方面引入“地区”(Region)作为结构转型的重要行为主体,替代日益没落的煤钢复合体企业,实现鲁尔区的协调机制从以煤钢复合体为主体的垂直一体化向以区域为核心的水平一体化的转向;另一方面则借助结构政策,充分调动区域内部各个行为主体的积极性,推动区域创新体系(Regionale Innovationssysteme)的建设,建立与完善新增长结构中的各类要素。[34]

(一)碎片化的地区化结构政策

这一理念的先声是1987年实施的“煤矿地区未来倡议”(Zukunftsinitiative Montanregionen,ZIM)。在这一项目框架下,北威州在促进研发、提高劳动力素质、创造和保障就业、扩建与完善基础设施、改善环境等传统政策手段之外,重点支持鲁尔区内部自发出现的发展项目,促进各个项目与各个行为主体之间的合作与协调。在此基础之上,鲁尔区被划分为六个地区,独立对本区域结构政策的制定与落实负责,“地区化的结构政策”正式启动,而埃姆歇公园国际建筑展项目(Internationale Bauausstellung Emscher Park,IBA Emscher Park)无疑是这一理念落实的样板与高潮。[35]

埃姆歇公园国际建筑展项目坐落于埃姆歇河流域这一深受煤钢复合体发展影响,因此也是受结构性危机冲击最严重的区域。为落实该计划,州政府成立埃姆歇国际建筑展有限公司。该公司是由来自联邦州和地方政府以及经济、工会、规划、建筑、环保和学术界的专家所组成的半官方机构,旨在以创新为导向,协调和促进包括乡镇政府、企业、协会、民间组织和个人等在内的各类当地行为体在区域发展问题上广泛参与和合作,通过城市规划、社会、文化和生态环境领域的各类项目来推动区域经济的转型与发展,如工业废弃地的绿化、流域水系的治理和工业建筑与用地的再利用等。整个项目于1989年启动,历时10年,共投入约25亿欧元(其中公共财政资金约15亿),共在17个乡镇执行项目129个。尽管存在将埃姆歇公园国际建筑展项目称为政治形象工程的指责,但不可否认的是,在旧发展模式逐渐消亡的背景下,该项目为鲁尔区引入了大量的创新元素,例如区域内各行为体横向合作与协调的尝试,水处理、环保、新能源、旅游、文化创新等产业的出现等。这些新元素将成为本区域新发展模式建立与完善基础的一部分。[36]

鲁尔区一方面深受煤钢复合体影响而长期被同一发展模式所主导,另一方面始终缺乏一个统一的地方政府,不同地区的结构政策各自为政,集体行动的困境导致无法实现必要的协调与合作。这使区域内新的协调机制迟迟不能形成,区域发展逐渐呈现碎片化特征,经济发展水平与北威州及联邦德国其他区域的差距不断加大。1991—2002年,鲁尔区国内生产总值增长15.18%,而同期北威州和联邦德国却分别实现了28.25%和38.94%的经济增长,鲁尔区失业率也比北威州和联邦德国同期水平分别高3%和3.6%。[37]面对全球化背景下愈演愈烈的区域竞争,迫切需要在整个区域的范围内建立统一的协调机制,以优化和整合有限的创新要素,这一设想最终随着“鲁尔地区联盟”(Regionalverband Ruhr,RVR)的成立逐渐成为现实。

(二)鲁尔地区联盟框架下的结构政策

所谓鲁尔区,便是鲁尔地区联盟所覆盖区域,其前身是1920年成立的“鲁尔煤矿区聚落联盟”(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,SVR)。当时因《凡尔赛条约》而需要20余万矿工及相关人员。为安置上述人员,需要一个统一的机构进行规划,鲁尔煤矿区聚落联盟应运而生。该组织在强化鲁尔区的地区认同意识的同时,其规划权限也不断拓展。1962年,北威州《规划法》(Landesplanungsgesetz)赋予该组织在鲁尔区境内的土地管理与城市规划权限,并于1979年将其更名为“鲁尔乡镇联盟”(Kommunalverband Ruhrgebiet,KVR)。2004年,北威州议会批准鲁尔乡镇联盟更名为鲁尔地区联盟,并于2007年通过《向鲁尔地区联盟转让鲁尔都市区地区规划权限法》(Gesetz zur Übertragung der Regionalplanung für die Metropole Ruhr auf den Regionalverband Ruhr)。在结构政策地区化趋势的影响下,鲁尔地区联盟作为整个鲁尔区的代表,在区域发展中的影响权重不断增大。[38]

2002年,鲁尔乡镇联盟发布《鲁尔前景——鲁尔区结构政策项目》,通过对本区域有优势或未来有发展潜力的12个产业领域进行扶持,促使其更积极地参与本区域发展模式的重塑,这一口号为“优势强化”(Stärkung der Stärken)的结构政策依托产业集聚模型,尝试从以下三个方面来实现其政策目标:

第一,随着煤钢复合体在结构性危机下的逐渐消亡,传统制度的路径依赖和锁定效应不断减弱,区域发展的主要问题不再是解构旧的发展模式,而是如何建构新的发展模式。因此,煤钢复合体中发展出来的优势与特色部门,如能源、水供应与处理、环境保护、物流、健康产业和机械制造等,日益成为区域发展内生潜力的依托,是新增长结构中关键的组成部分。

第二,优势产业的创新与发展依赖于区域内各行为主体依托产业链建立的互动网络,如何有效促进区域内政府、研究与教育机构、相关企业及诸如咨询和风险投资等服务业,以及不同地区的相互合作与协调,是这一战略的核心任务。

第三,实践表明,各相关行为主体的空间集聚是优势产业产业链得以形成的必要条件。因此,通过工业园等形式引导各个优势产业的空间集聚是实现这一战略最直观和主要的手段,例如在埃姆歇—里普(Emscher-Lippe)地区出现的光伏产业集群,成为优势产业之一能源经济的重要组成部分。[39]

尽管鲁尔地区联盟并不是真正意义上的鲁尔区政府,但是其权限的扩大使得其在鲁尔区整个区域的层面进行结构转型政策的设计及落实成为可能,在其结构政策的推动下,创新活动加强,新的产业门类和各类网络开始出现并壮大,区域内新的协调机制和增长结构开始形成,鲁尔区新的发展模式雏形初现。2002—2011年,尽管鲁尔区就业状况仍差强人意,但却实现了26.6%的经济增长,而同期北威州和联邦德国国内生产总值的增长率却分别只有20.9%和21.6%。[40]

四、结论与启示

长期的煤钢复合体发展,使得鲁尔区的发展模式被以煤钢复合体为核心的垂直一体化制度所锁定,同时,鲁尔区又始终缺乏真正意义上代表本区域的地方政府,这导致其在面临结构转型压力时,无法摆脱路径依赖的影响,及时调整区域内的增长结构与协调机制。当旧的发展模式最终因结构性危机难以为继,新的发展模式又迟迟无法确立时,地区便不可避免地陷入危机。

在此背景下,“地区化”(Regionalisierung)逐渐成为各方共识,即一方面引入地区作为结构转型的重要行为主体,替代日益没落的煤钢复合体企业,实现协调机制从以煤钢复合体为主体的垂直一体化向以区域为核心的水平一体化的转向;另一方面则借助结构政策推动创新,建立与完善新增长结构中的各类要素,从而建立新的发展模式。经过多年的摸索,鲁尔地区联盟逐渐成为这一理念框架下地区结构转型的主要推手,区域经济发展初显成效。

但鲁尔区至今仍缺乏代表本区域的独立地方政府,这一方面导致鲁尔地区联盟缺乏必要的广泛权限来落实其结构政策,另一方面又使得联邦州、联邦和欧盟的相关结构和区域政策在鲁尔区缺乏相应的落实机构,只能各自为政,甚至相互冲突与矛盾。这种政治权限的分裂和政出多头仍严重制约着鲁尔区在整个区域的层面建构新发展模式应对结构性危机的能力与活动空间,结构政策的地区化进程仍待推进,新的发展模式仍有待确立。

鲁尔区结构转型的经验与教训,对于我国的经济转型具有重大参考价值。众多老工业基地在1949年后的计划经济塑造下产生,而大量新兴工业区则在改革开放后因比较优势在珠三角与长三角地区出现。这些地区在发展过程中,经济积累体系与社会调节模式逐渐达到高度匹配,区域经济在特定发展模式下在一定时期内得到长足发展;但也都随着内外部环境的变迁而逐渐“老化”,面临或即将面临结构转型的压力,如何灵活运用各种政策手段,冲破既有制度的功能、政治和智识锁定,促进新的发展模式尽快确立,无疑是值得思考和探讨的。

(联系 胡琨:hukun@cass.org.cn)

--------------------------------------------------

[1]如德国的鲁尔(Ruhrgebiet)、英国的米德兰兹(Midland)、法国的洛林(Lorraine)、西班牙的巴斯克(Euskadi)和我国的东北地区等。

[2]S.Goch,Eine Region im Kampf mit dem Strukturwandel:Bewaetigung von Strukturwandel und Strukturpolitik im Ruhrgebiet,Essen:Klartext-Verlag,2002,S.16.

[3]RVR,Kleiner Zahlenspiegel der Metropoleruhr 2012,Essen und Bochum:Regionalverband Ruhr,2012,S.2-3.

[4]这些因素包括来自英格兰和上石勒苏益格工业区的技术转移、普鲁士王国自1807年以来引入的经济自由政策(Gewerbefreiheit)、铁路与运河的建设等。

[5]G.Müller,“Strukturwandel und Beschäftigungsperspektiven an der Ruhrr,”WIS-Mitteilungen,H.4,1986,S.188-197.

[6]K.Eckart,Das Ruhrgebiet:Geographische Exkursionen,Duisburg,2000,S.14.

[7]五个长波分别是:1790—1840年,以蒸汽机、纺织与铁工业为标志;1840—1890年,以铁路、蒸汽船、钢铁工业为标志;1890—1950年,以化工、汽车制造、电力为标志;1950—1990年,以电子和石化工业为标志;1990至今,以微电子、信息和生物技术为标志。

[8]如原材料,基础建设,经济政治制度,人力资源储备以及“image”等。

[9]L.Schätzl,Wirtschaftsgeographie 1.Theorie,Paderborn:Schöningh,2003,S.221.

[10]R.Vernon,“The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment,”Oxford Bulletin of Economics and Statistics,Vol.41,1979,pp.255-268.

[11]M.Storper,The Regional World.Territorial Development in a Global Economy,New York:Guilford Pubn,1997,pp.46–48.

[12]See P.Krugman,“What’s New about the New Economic Geography,”Oxford Review of Economic Policy,Vol.14,No.2,1998,pp.7-17;M.Fujita and J.F.Thisse,Economics of Agglomeration:Cities,Industrial Location,and Regional Growth,Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[13]See M.E.Porter,The Competitive Advantage of Nations,New York:Free Press,1990;P.Maskell &L.Kebir,“What Qualifies as A Cluster Theory?”DRUID Working Paper,No.05-09,Aalborg,2005.

[14]RVR,Innovationsbericht Ruhr 2006:Neue Ansätze Einer Innovationsorientierten Regionalpolitik,Essen und Bochum:Regionalverband Ruhr,2007,S.7.

[15]“积累体系”包含相互之间进行交换与选择的“生产结构”与“消费模式”,而“调节模式”则是形形色色的“协调机构”在不同的“协调方式”下确定社会行动主体的行动框架,参见M.Aglietta,A Theory of Capitalist Regulation:The US Experience,New York:NLB,1979,pp.9-25。

[16]S.Krätke,“Regulationstheoretische Perspektiven in der Wirtschaftsgeographie,”Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie,H.1-2,1996(40),S.6-19.

[17]H.Bathelt,“Die Bedeutung der Regulationstheorie in der Wirtschaftsgeographischen Forschung,”Geographische Zeitschrift,H.2,1994,S.63-90.

[18]O.E.Williamson,“Transaction Cost Economics and Organization Theory,”in N.J.Smelser and R.Swedberg eds.,Handbook of Economic Sociology,Princeton:Princeton University Press,1994,pp.77-107.

[19]D.C.North,Institutions,Institutional Change and Economic Performance,Cambridge,Mass.:Cambridge University Press,1990,pp.36-60.

[20]R.Nelson and S.G.Winter,An Evolutionary Theory of Economic Change,Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1982,pp.33-39.

[21]G.Grabher,Lob der Verschwendung,Redundanz in der Regionalentwicklung:Ein sozioökonomisches Plädoyer,Berlin:Ed.Sigma,1994,S.24–56.

[22]M.Jürgen,Strukturwandel,Tertiärisierung,Entwicklungspotential und Strukturpolitik:Regionen im Vergleich,Ruhrgebiet,Pittsburgh,Luxemburg,Lille,Bonn:Friedrich-Ebert-Stiftung,2000,S.11.

[23]H.Brümmer,T.Stoffregen,T,D.Weichert,Ruhrgebiet -Krise als Konzept:Untersuchungen zu Situation und Zukunft eines Industriellen Lebensraumes,Bochum:Geminal Verlag,1982,S.27.

[24]Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.),Entwicklungsprogramm Ruhr 1968–1973,Düsseldorf,1968.

[25]M.Burkhardt,Aktivierung und Umnutzung ehemaliger Industrie-und Gewerbeflächen,Bonn:Friedrich-Ebert-Stiftung,1992,S.17.

[26]M.Wissen,Die Peripherie in der Metropole:Zur Regulation sozialräumlicher Polarisierung in Nordrhein-Westfalen,Münster:Westfälisches Dampfboot,2000,S.73.

[27]F.Lehner,J.Nordhause-Janz,K.Schubert,Probleme und Perspektiven des Strukturwandels der Bergbau-Zulieferindustrie,unpublshed manuscript,Institut Arbeit und Technik,Wissenscaftszentrum Nordrhein-Westfalen,Gelsenkirchen,1990,S.44-47.

[28]G.Grabher,“The Weakness of Strong Ties:The Lock-In of Regional Development in the Ruhr Area,”in G.Grabher ed.,The Embedded Frim:On the Socioeconmics of Industrial Networks,London and New York:Routledge,1994,pp.264-265.

[29]R.Rothwell and W.Zegveld,Reindustrialization and Technology,Harlow:Longman,1985,p.41.

[30]RVR-Datenbank-Statistik,Quelle:Bundesagentur für Arbeit,NRW,http://www.metropoleruhr.de/fileadmin/user_upload/metropoleruhr.de/Bilder/Daten___Fakten/Regionalstatistik_PDF/Arbeitsmarkt/06_Zeitr_Arbeitsmarkt_13.pdf.

[31]RVR-Datenbank-Statistik,Landesbetrieb für Information und Technik,NRW,http://www.metropoleruhr.de/fileadmin/user_upload/metropoleruhr.de/Bilder/Daten___Fakten/Regionalstatistik_PDF/Wirtschaftskraft/09_Zeitr_VWG_11.pdf.

[32]R.Hamm and H.Wienert,Strukturelle Anpassung Altindustrieller Regionen im Internationalen Vergleich,Berlin:Duncker &Humblot,1990,S.152f.

[33]G.Grabher,“Against De-Industrialisierung:A Strategy for Old Industry Area,”in E.Matzner and W.Streeck eds.,Beyond Keynesianism:The Socio-Economics of Production and Full Employment,Aldershot:Edward Elgar,1988,p.68.

[34]H.H.Blotevogel,“Zur Konjunktur der Regionsdiskurse,”Informationen zur Raumentwicklung,H.9/10,2000,S.491-504.

[35]H.H.Blotevogel,“Auf der Suche nach regionalen Leitbildern?Regionale Entwicklungskonzepte für das Ruhrgebiet,”in:49.Deutscher Geographentag Bochum 1993,Band 1,Stuttgart 1995,S.34-51.

[36]Kommunalverband Ruhr (KVR)(Hrsg.),Perspektive Ruhr:Strukturpolitik an der Ruhr -Programme,Konzepte,Akteure,Essen:KVR,2000,S.18.

[37]RVR-Datenbank-Statistik,Landesbetrieb für Information und Technik,NRW.

[38]RVR official site,http://www.metropoleruhr.de.

[39]Kommunalverband Ruhr (KVR)(Hrsg.),Perspektive Ruhr,S.3-7.

[40]RVR-Datenbank-Statistik,Landesbetrieb für Information und Technik,NRW.