马克思主义者葛兰西的政治及思想历程(下)

在葛兰西被捕后,塔吉娅娜(朱丽娅的姐姐)和彼埃罗·斯拉法成为他的主要联络者。塔吉娅娜帮助葛兰西直至他辞世,斯拉法是他在办《新秩序》周刊时期的挚友。从1929年后,他们成为葛兰西与党及陶里亚蒂的唯一联络者,陶里亚蒂担负了解葛兰西狱中情况的任务。然而,很快葛兰西与带孩子返回莫斯科的妻子的关系、党的关系变得紧张。从1930年后,在苏意两国政府通过交换囚徒以解救葛兰西的计划失败之后,葛兰西怀疑党对待自己是否正直,他直觉到同妻子通信的困难,因妻子受到病痛折磨,更因为朱丽娅受到警察的控制。然而,从1933年2月,葛兰西才公开地把他与朱丽娅的关系现状同在党内被边缘化的事实联系起来,他开始怀疑斯大林对他的命运漠不关心。尽管远离、沉默和怀疑,但葛兰西没有丝毫同朱丽娅断绝关系的想法。在葛兰西生命最后一年的文献中,有一封由斯拉法起草的文件(日期为

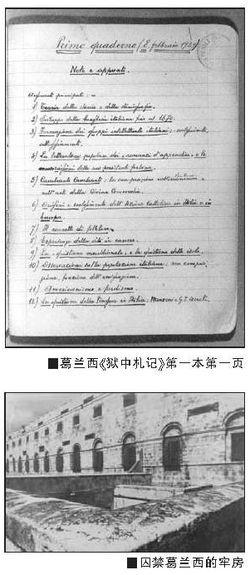

1929年1月,葛兰西获准可以撰写札记,

《狱中札记》的“研究计划”从对危机的有效解释开始:1929年的危机,还有战后的危机及战争本身作为对危机缺少回答的认识。然而,国际共产主义运动把其政策(及存在的理由)建立在“资本主义总危机”理论之上。1933年2月,葛兰西在研究一系列事件时写道:“这都是自1929年至今以灾难形式的延续”,“必须反对任何人想要找到它们的一个原因或唯一根源”,由于主要是个“复杂的过程”。如果再提出他开始时的问题,可以断言“整个战后都是危机”,并且“对某些人(可能并不错)来说,战争本身就是危机的表现”。其实,“基本矛盾之一”就解释了危机的起源,即“当经济生活作为必要前提时,世界主义、国家生活,日益沿着‘民族主义’、‘自给自足’方向发展,等等。‘目前危机’最显著的特征之一,仅为经济的民族主义要素的膨胀”。换言之,危机源于经济的世界主义和政治的民族主义之间的冲突。

由于俄国革命和美国强权开始对“世界结构”施加压力的结果,在战后涌现的新型群众主体要求新型经济的和世界政治的组织,若缺少这种组织,民族国家的危机将是灾难性的。葛兰西得出结论:即使“进步和革新的集团”也未能对付国家危机。他审视了共产国际的政策和斯大林式苏联的性质。后者在葛兰西看来,显现为某种形式的“恺撒主义”(即使是进步的),在其中创建“新型国家”的新社会集团的领导权内容还“主要是经济性质”。葛兰西首先批判经济计划模式,尤其否定了专制国家推行的经院式的、单纯为政治服务的文化观,他指出“苏联式马克思主义”的贫乏性。“俄国的试验”显现出具有局限性并且缺乏领导权基础,不具有(或尚未具有)有待效法的普遍价值。

这样的分析包含对十月革命历史意义判断的改变。为了确定世界政治现阶段的特征,葛兰西引入新范式,用被动革命的范畴代替“相对稳定”的范畴:这一标准适用于概括“有机的”却以“分子”方式显现的变化,由于理应代表历史的力量未能完成它们的任务,因此变化在旧统治阶级领导下发生。在世界领域,“被动革命”的主角是美国。在1934年,葛兰西草拟了一篇高瞻远瞩的论美国主义的文章。他指出“依靠其经济生产的巨大力量”,美国可以迫使欧洲将其特别陈旧的经济—社会形态转向;他直觉到“欧洲文明”的物质基础正在发生变化,预见到“新文明的诞生”,而新工业社会集团将成为新文明的主角。恰恰正值面临在法西斯主义和布尔什维克主义之间抉择的命运之际,相反,葛兰西却设想,对劳资关系应用“福特调节法”,并通过创建消费经济,欧洲社会可以在新的、更为宽泛的民主基础上重组。“美国主义”和“福特主义”,在他看来,确实是划时代的并描绘未来抉择的现象。

关于斯大林式苏联的“指令经济”,葛兰西的认识是:美国主义的“计划性经济”是一种高于“指令经济”的形态,由于它没有挤压市场,而是以基本阶级间的“妥协”为基础,靠政策调节市场。在这种视野内,葛兰西认为,法西斯主义是“被动革命”在欧洲的主要“代表”,由于它代表旧统治阶级,必然控制从“经济工业主义”向“计划性经济”过渡,并避免同工人阶级的妥协,旨在消除十月革命的影响,并去除工人阶级的自主性。然而,葛兰西并没有排除在行会国家框架内,形成让经济摆脱专制国家结构的经济前提。

在葛兰西的思想中,分析性范畴同战略性范畴相连。在政治上,阵地战概念同被动革命概念相对应。以这种相互关系为基础,反思最近50年的历史。建立在“运动战”基础之上的“继续革命”的公式,在1848年前出现,作为对雅各宾派从1789年至“雾月政变”的经验的科学建构的表现。在1870年的欧洲,这一表现“在政治学中被‘文明领导权’的公式所超越”,由于政治斗争的主要角色已经改变(群众政党、工会、国家作用的增强),而经济的相互依存重新判断民族经济自主性。因此,从“运动战”向“阵地战”的过渡,不仅要求改变掌权的观念,而且要求建构更为灵活的国家概念,它不同于列宁在《国家与革命》中建构的国家概念,因为保障国家的稳定需要各种力量的平衡,不仅指在国内方面,而且指在国际方面,这必然要求各个基本阶级之间的“妥协”。总之,葛兰西认为,“国家是实践活动和理论活动的整体,领导阶级凭借这些活动不仅维护并辩护自己的统治,而且能够获得被领导者的积极认同”。显然,这种看法超越或根本改变了“无产阶级专政”理论,葛兰西的领导权概念同“无产阶级专政”理论是截然不同的。

(作者希尔维奥·彭斯系意大利葛兰西研究所所长、佛罗伦萨大学教授;译者系中国社会科学院哲学研究所研究员)

本文转载自:《中国社会科学报》